近江町『金澤古蹟志』巻23 城西堤町筋 第9編

近江町 この町は尾山八町の一つであり、佐久間盛政の時代に設けられた町名であるという。 伝承によれば、かつて近江国(現在の滋賀県)の人々がこの地に移り住み、初めて家屋を建てたため、「近江町」と名付けられたとされる。 また、『金城深秘録』には、…

みなさんこんにちは。コロナ禍も少しずつ緩和してきて金沢にも少しずつ観光客が戻ってきたようにみえる最近です(2022年3月後半)。

さて、金沢に旅行に来たときにどのようなお土産を想像するでしょうか。

金箔の菓子箱。あんころ餅。

長野の善光寺のように「七味唐辛子」が名物というような、金沢でしか買えないようなお土産が金沢には無いことにも気がついたのですが、今回マガジンで取り上げたいのはとびっきりマニアックでこれは金沢土産として完璧だという激アツの代物をご紹介します。

お土産紹介でおみやげ屋から賄賂とか広告費もらってるんだろ?そんな事はありません!

No賄賂!No広告!

個人の趣味9割!

無駄に熱量使いすぎの

記事です。

この「石川県」の形をしたキーホルダー。本マガジンの編集長が

最後に目撃したのが

2015年5月

※この写真も2015年のもの

当時は能登有料道路だった高松ICのサービスエリアで発見しました。これがとんでもなく精巧にできておりチョイスが渋くたまらないのです。

でも地味じゃね?

そう思ったあなたは潜りだ

この地味でマニアックなキーホルダーの破壊力と魅力を今からお伝えしたい。まず、石川県の北の珠洲(すず)から加賀山中(やまなか)までをマニアックに紹介してある代物です。このキーホルダーにかかれている文字を書き出してみました。

2015年の情報で古さがまたシビレます。

まず、能登有料道路 はいまは無料になり名前は里山海道に。能登無料道路にすればよかったのにと思ったのは私だけではないだろう。そして次に

能登大規模農道

まじか!こんな名前だったのか。今は珠洲道路と呼ばれている道路が「能登大規模農道」と書かれている!!

このキーホルダー

2015年の目撃を最後に販売店している店が見つかりませんでした涙

探しに探していました。そして

2021年

ようやく販売店を発見!!!

それがこちら

じゃーーん!!

じゃじゃーーん!!

兼六園の紺屋坂にある

「六衛門」

このお土産売り場に探し求めていた先程の「石川県キーホルダー」を発見することが出来ました。5年間も探していたのです。

この石川県お土産キーホルダーの中に

ようやく発見。石川県キーホルダー。おそらく2021年版!

見つけたとき

気絶しそうになりました。

5年ぶりに販売されているキーホルダーを見つけどのように改変されていたかを早速確認。

やばい!2021年に発見した石川県キーホルダーは能登大規模農道でも珠洲道路でもなかった。

のとスターラインだった!

ちょっとまて。能登大規模農道は知らなかったが、さておき、ずっと珠洲道路だと思っていた!のとスターラインって聞いたこと無い!って思って調べました。

珠洲道路(すずどうろ)は、石川県輪島市三井町洲衛(能越自動車道のと里山空港インターチェンジ)から珠洲市蛸島町(りふれっしゅ村鉢ヶ崎)に至る延長48.3kmの主要幹線である。愛称は「のとスターライン」。

Wikipedia 珠洲道路 より

うわーこれは知らなかった。珠洲道路の愛称は「のとスターライン」 これは石川県民テストに出ると思う。

意外と見落としがちだが気多大社→気多に変更になったのは何か深い意味があるのだろうか。

そもそもこのキーホルダーの名前は「石川県キーホルダー」を勝手に呼んでるが果たして何という名称が正しのだろうか。もう色々とこのキーホルダーに聞きたいことだらけなのです。

六衛門で見つけたキーホルダーですがこの石川県キーホルダー以外にも興味津々の石川県激アツキーホルダーだらけじゃないか!!!これはもうキーホルダーコーナーに一時間は居られる!六衛門で発見した石川県キーホルダーの数々を紹介しよう。

こんなにも激アツな石川県キーホルダーがたくさんあるのだ。もはや放っておくことはできない。

これはどのキーホルダーよりも激熱だったのでまっさきに紹介したい。なんと兼六園の六勝のすべてが掲載されているではないか。兼六園の専門家でもこの六勝が一体どこなのか明確に説明するのが難しい六勝がキーホルダーにわかりやすく掲載されていた。これは激アツ他ならない!そもそも六勝とは何かというと、兼六園というのは

六勝=宏大(こうだい)、幽邃(ゆうすい)、人力(じんりょく)、蒼古(そうこ)、水泉(すいせん)、眺望(ちょうぼう)

「庭園では六つのすぐれた景観を兼ね備えることはできない。広々とした様子(宏大)を表そうとすれば、静寂と奥深さ(幽邃)が少なくなってしまう。人の手が加わったところ(人力)には、古びた趣(蒼古)が乏しい。また、滝や池など(水泉)を多くすれば、遠くを眺めることができない」そして、「この六つの景観が共存しているのは湖園(こえん)だけだ」と結ぶのです。すばらしい景観を持した庭園として賞された湖園。兼六園は、この湖園に似つかわしく、六勝を兼ね備えているという理由から、文政5年(1822)、その名を与えられました。

兼六園の公式ホームページより

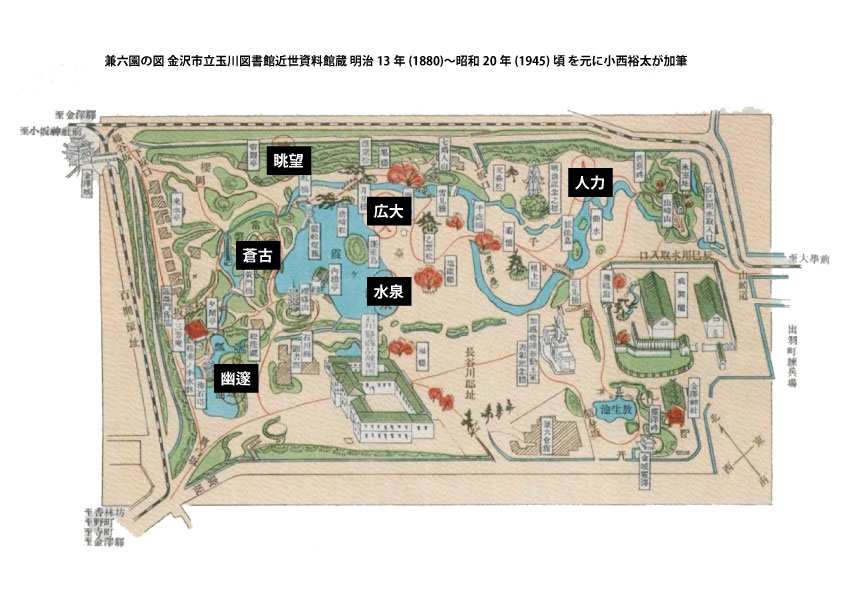

その六勝が具体的に兼六園のどこなのかというのがなかなか難しいのだ。それを探るのに参考になるのが「兼六園の図」金沢市立玉川図書館近世資料館蔵 明治13年(1880)〜昭和20年(1945)頃 だ

この図でもなかなか六勝が一体どこなのかわかりにくいのだが、このキーホルダーはそれをきれいにまとめてくれているのだ。様々な解釈があるのだと思うので一度この制作者に意図を聞いてみたいと思う。

このキーホルダーは2バージョンあることに今気づいた。

もしかしてこの兼六園の文字は松平定信が書いた扁額の文字では!!??!!と思って松平定信の文字を探してみたら

ブッブー!!違っていた。。

キーホルダーの文字は松平定信の文字ではありませんでした。。

これは相当渋い。渋いという言葉が正しいかどうかはさておき、梅鉢の紋に合わせて5つの景勝を中に落とし込んでいるのだ。兼六園の霞ヶ池、雁行橋、曲水、ことじ灯籠、石川門。そして特徴的なベル。

そもそもどうしてこの5つの風景にしたのだろうか。とても謎が謎を呼ぶ。私がなにか秘密を知らないだけだろうか。六勝でもないし気になるところだ。これもいつか制作者に伺ってみたい。

このキーホルダーの裏にはなんと!歴代藩主の名前が全て書かれているのだ!何という激アツなキーホルダーだろうか!!こんな郷土愛に溢れたキーホルダー見たことがあるか?

〒920-0936 石川県金沢市兼六町2−9 民芸処六衛門

電話:076-263-9591

いかがだったでしょうか?「金沢みやげの新定番になるはず!金沢の激アツキーホルダー!編集長が長年探したキーホルダーをようやく発見した件!」

2015年に目撃したのを最後に一切見つけることが出来なかった通称「石川県キーホルダー」をようやく発見することが出来ました。みなさんももしかしたら見たことがあるのではないでしょうか?

このキーホルダーは実は桂紀章という会社が制作しています。今回のキーホルダーのみならず金属製のバッジなども制作しているようです。郷土愛に満ち溢れたキーホルダーを一体どのような人が企画しているのか気になってしかたがありません。近いうちにこの桂紀章さんを取材してキーホルダー担当の方とお話ししたく取材を申し込みたいと思います。(熱い熱い取材済み)

という内容の取材をしてみたいと思っています。取材して知ったのですが桂紀章さんがあまりに熱い会社で日本のキーホルダーの聖地であったということを知ります。

今後の石川県キーホルダーの動向を楽しみにしていてください(誰が期待してるんだ)最後までご覧いただきありがとうございました。

近江町 この町は尾山八町の一つであり、佐久間盛政の時代に設けられた町名であるという。 伝承によれば、かつて近江国(現在の滋賀県)の人々がこの地に移り住み、初めて家屋を建てたため、「近江町」と名付けられたとされる。 また、『金城深秘録』には、…

広岡町 元禄9年(1696年)の地子町の肝煎裁許状には、「折違町廣岡町」と記されており、『国事昌披問答』にも「廣岡町」「図書町」「古道町」と並んで載せられている。 考えるに、『年代摘要』によると、享保12年(1727年)6月、北廣岡村・長田…

広岡梨畑 廣岡村の土地は、以前は水田ばかりで、畑地はほとんどなかった。しかし、天保の末頃(1830年代後半)から田を潰して梨畑にするようになった。すると土地に適していたのか、梨の品質が良く、特に美味しく育つと評判になった。そのため次第に競う…

広岡五香湯 この薬は、産前産後の薬として「五香湯」と称され、非常に有名である。その製造を行う者は「廣岡五香屋」と呼ばれ、北廣岡村に本家と分家があり、毎月1日から15日までは本家で調合し、16日から月末までは分家で調合していた。この薬の製法は…

『前田創業記』には次のように記されている。 天正十二年(1584年)九月六日、佐々成政が兵を率いて富山城を出陣。九月十一日、能登の吾妻野に進軍し、末森城を急襲しようとした。成政は天神山に陣を敷き、甜屋町に放火した。その日の午後、末森城から飛…

御茶水番人居跡(広岡) 旧い伝承によると、かつてこの地には冷泉が湧き出ており、「御膳水(ごぜんすい)」として藩侯(藩主)が召し上がるための井戸であったという。当時は特に厳重に管理され、井戸のそばには「御茶水番人」として二人の番人の住居があり…

広岡御茶水 この水は、北広岡の村の脇にある放生寺の跡地の近く、小路の往来の脇にある。 『独尾記』によると、寛正3年(1462年)の記録に「石川郡広岡千容院という寺に水があり、『御菩薩池』と呼ばれている」と記されている。おそらく広岡にある御茶…

広岡三郎利成伝 『卑分脈大系図』によれば、林六郎光明の弟である豊田五郎光成の子に弘岡三郎利成がいる。その子として弘岡小三郎利光の名も記されている。また、『阪京軒季日録』の寛正六年(1465年)八月の条に、廣岡九郎という人物が見える。彼も三郎…

広岡村 郷庄分村名帳によると、石川郡戸板郷には南廣岡村・北廣岡村・長田村などがあり、これらの地域を総称して「廣岡」と呼んでいた。 『金澤事必』によれば、ある説として、平岡野の住民たちが豊田郷内に田畑を開拓し、そこへ家を移して村を作った。これ…

帰山助右衛門旧邸『金澤古蹟志』巻8 城外新堂形辺をOCR・画像認識・AIを駆使し現代語、そして英文として令和の現代でも読めるように編集しています。読みにくい箇所など誤認識している箇所もあると思いますがご指摘いただければ修正いたします。編集部…