近江町『金澤古蹟志』巻23 城西堤町筋 第9編

近江町 この町は尾山八町の一つであり、佐久間盛政の時代に設けられた町名であるという。 伝承によれば、かつて近江国(現在の滋賀県)の人々がこの地に移り住み、初めて家屋を建てたため、「近江町」と名付けられたとされる。 また、『金城深秘録』には、…

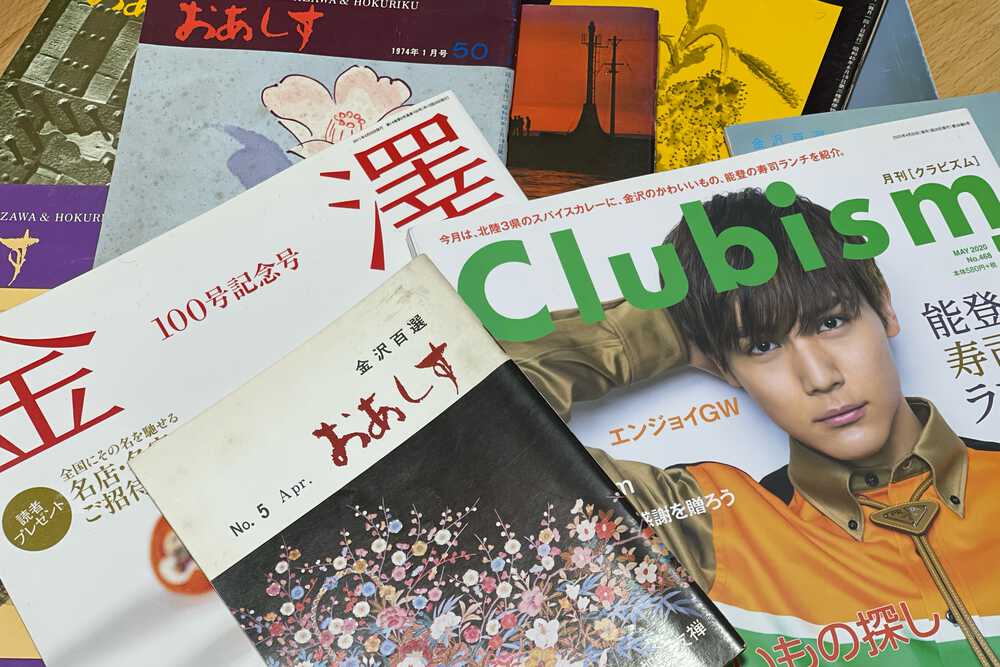

みなさんこんにちは。このWEBマガジン 金澤人(カナザワジン)は新年度にめがけて2022年の3月にスタートしたわけですが、コロナの影響も少しずつ緩和してきてそろそろ日本全国の観光も息の根を吹き返す時期なのではないかと思い「次世代の金沢を考えるため」に「究極の金沢人」とは何かを考えるという二段仕立てとなっています笑 多層のミルフィーユみたいなもんです。

そして何よりこの記事は

NO賄賂!NO広告費!個人の趣味9割!おい!むしろ持ち出し大だ!

の記事です。持ち出しというのは「おあしす」収集にかなり浪費してしまいました。

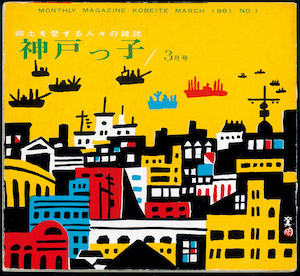

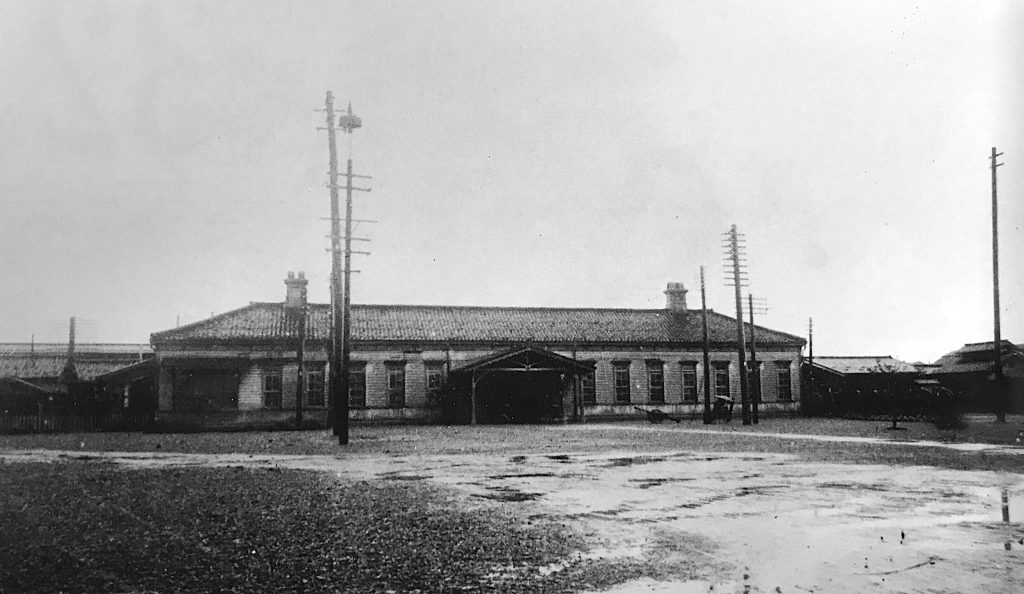

さて、このWEBマガジンは金沢のことを中心に伝えていくマガジンです。昭和・平成の時代でも同じようにこのようなマガジンが存在して通称「タウン情報誌」というカテゴリになるらしいです笑 タウン情報。妙に90年代の絵とTMネットワークのBGM脳内演奏されるのは私だけでしょうか。このタウン情報誌の超先駆けのメディアが「神戸っ子」KOBECCOというタウン情報誌のようです。この神戸っ子の創刊は1961年3月(昭和36年) 60年以上前に創刊され、そして今もなお発行されているというとても稀なタウン情報誌の先駆けのようです。

そしてこの金沢でも皆さんご存知であろうタウン情報誌がいくつもあります。私が認知しているタウン情報に絞ってのリストにはなりますが

| 月刊おあしす (北陸金沢百選会) | 1969年4月〜2006年12月 (No.445が最終号) |

| 金沢倶楽部 クラビズム | 1982年2月〜2020年4月 |

| 金沢情報 (カラフルカンパニー) | 1995年〜 ※「金沢くらしの情報」からリニューアルしてからがスタート |

| Favo (ストアインク) | 2006年5月〜 ※「FAVO 金沢版」の創刊から |

他にもザウスとか私の知らない数多くのタウン情報誌があったようですが私が認知しているのは上記のタウン情報誌です (色々とおしえてくださいーm(_ _)m

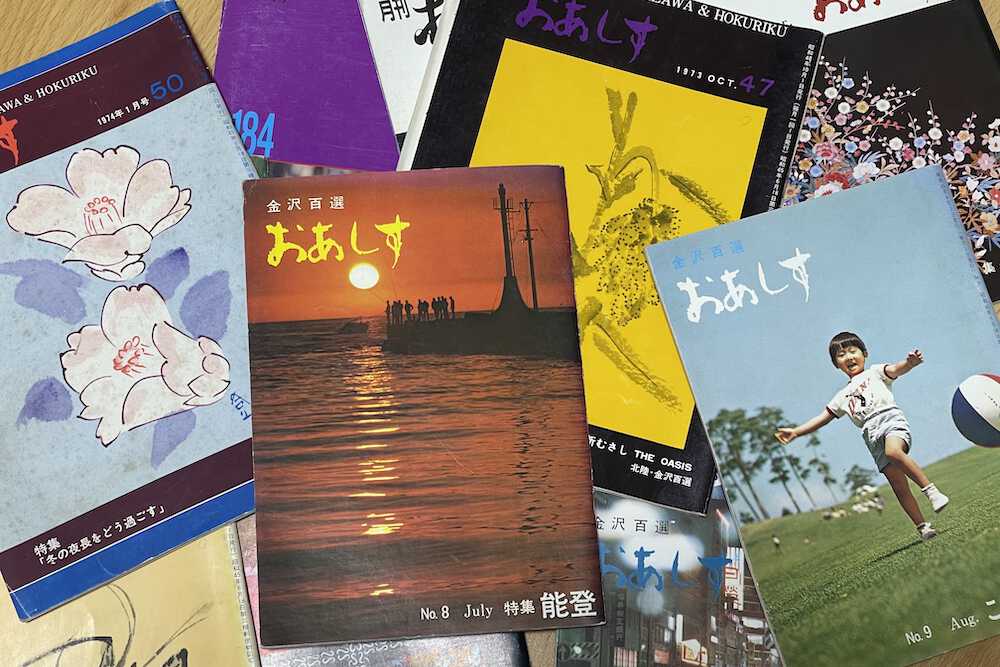

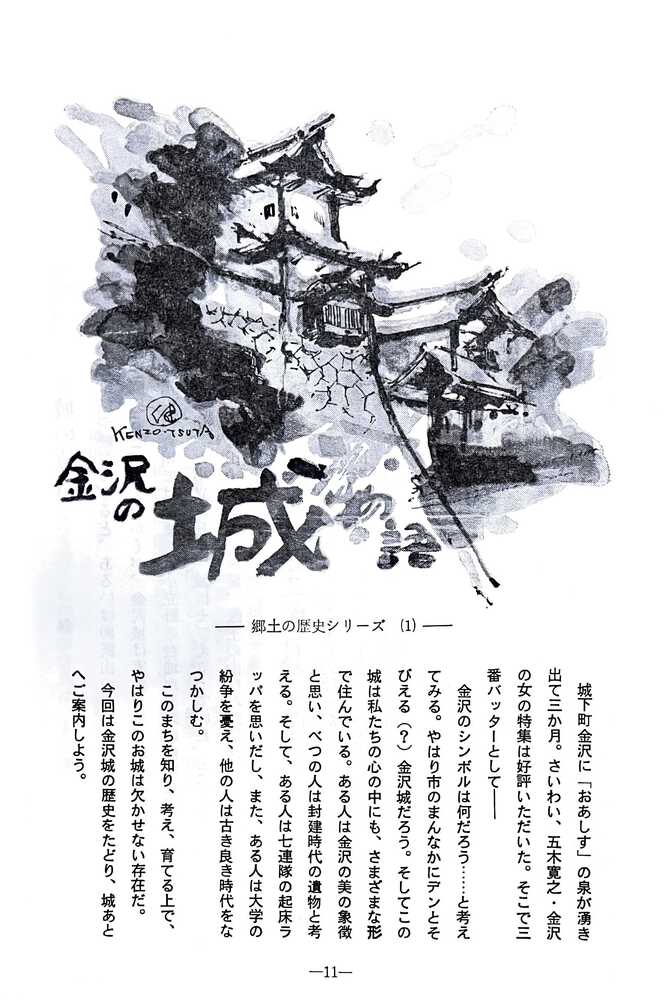

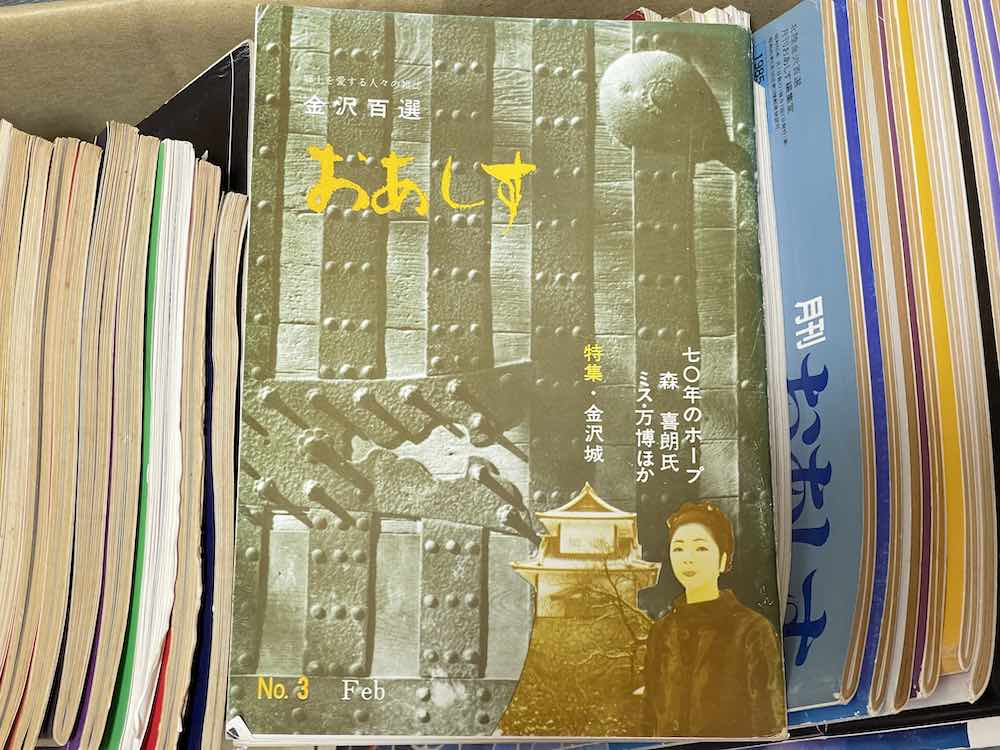

とくにこの金沢のタウン情報誌の中でも私が注目なのは「月刊おあしす」(以下おあしす)です。この月刊おあしすの創刊は金沢では最も早い創刊で今から50年以上前の1969年4月。私も生まれておらず。このおあしすの創刊は直木賞作家である五木寛之氏の特集号で創刊。金沢・能登・加賀にも取材のエリアを拡大していて(アメリカからの便りコーナもありました) その郷土愛たるや日本海よりも深く驚きます。

このタウン誌をベースに様々な出版もあったようです。「金沢・能登」「北陸」の観光ガイドブック、「金沢の食べ歩き」本などなど。現在の様々な金沢観光のベースを作ったとも言っていいかもしれない。

金澤人(カナザワジン) もなんとなく「タウン情報誌」のWEBマガジンだと勝手に思っているので先輩たちであるこの金沢のタウン情報誌、特に金沢で最も古いタウン情報誌「月刊おあしす」を少しずつ紹介していければいいなと今回の記事を作成しました。

50年以上前の金沢の空気をWEBマガジンで味わえると思うだけでソワソワする私です。

ちなみに「おあしす」は合計で445あります!編集部には80部くらいしかありません笑

目標は445すべての「おあしす」を紹介する意気込みです!

※おあしすをお持ちの方がいらっしゃいましたら寄付いただけると嬉しいです。この記事のように「おあしす」レビュー記事を書こうと思いますm(__)m 連絡はこちらまで。

金澤人(カナザワジン)では現在「月刊おあしす」をありったけかき集めて全部読んでいるのですが、以前の「月刊おあしす編集部」だった場所?の2階にすべてのおあしすが揃っているという話を伺いました。が!まだ伺えていません。

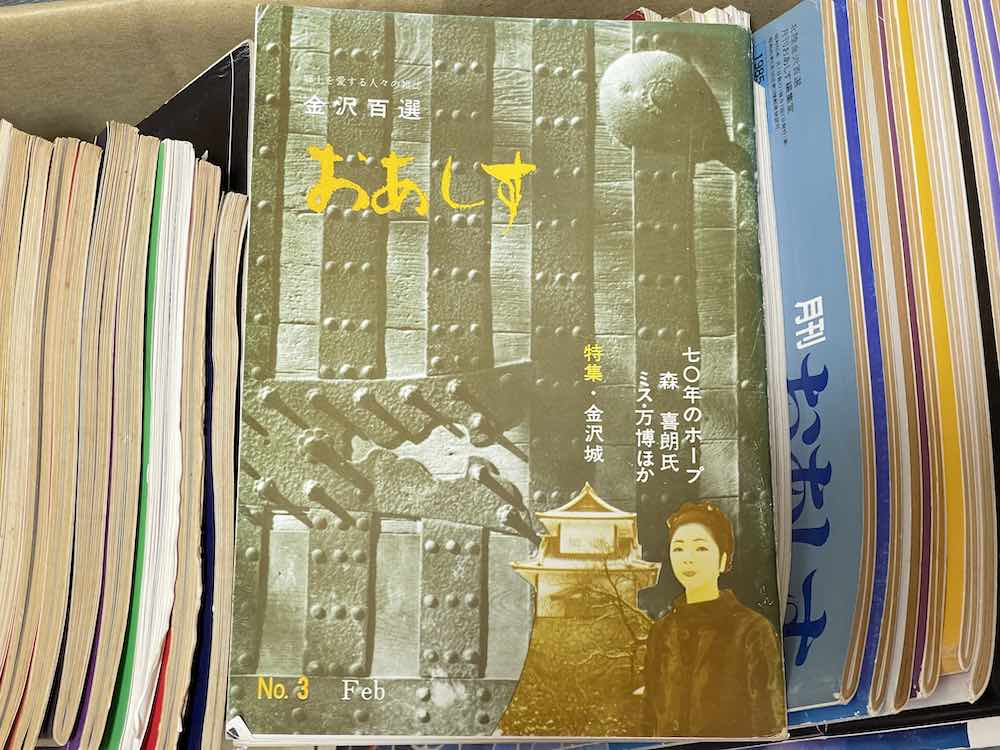

今回は手元にある最も古い「月刊おあしす」であるおあしすNo.3、これは1970年(昭和45年)のものでもう52年前(執筆の2022年現在)のものです。この一冊からから伝わる「金沢愛」を少し紹介したいと思います。

この目次のイラストは「蔦健三」さんで金沢のタウン情報誌を語る上で知っておかないといけない人物の一人です。この月刊おあしすのかなりの確率で蔦健三さんのイラストが使われています。広告のイラストも蔦さんのものが多いのです。いつか蔦健三さんの特集なんて記事も作りたいと思っています。

こんな企画をこの2022年に特集しても遜色がない!とは思ったが私が石川県郷土オタクであるがためにそう思うだけでしたm(__)m

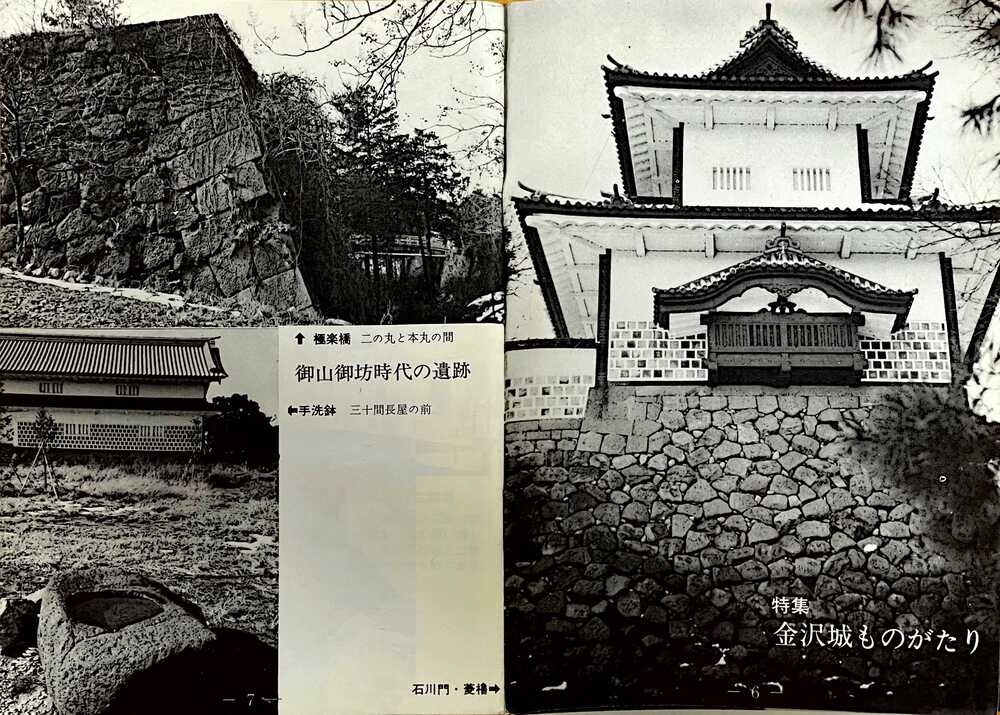

この企画の内容がまた郷土愛にあふれていて素晴らしい内容です。すべてを掲載するのは著作権的な問題がありますので抜粋して要約して企画内容を少しご紹介しておきます。

という内容でした。目次で大体は企画の内容はわかるとは思うのですが、こんなに硬い内容でタウン情報誌になるのか。という驚き1割、こういう企画だけでタウン情報誌は良い!と思う気持ちが9割のカナザワジンの編集長です。

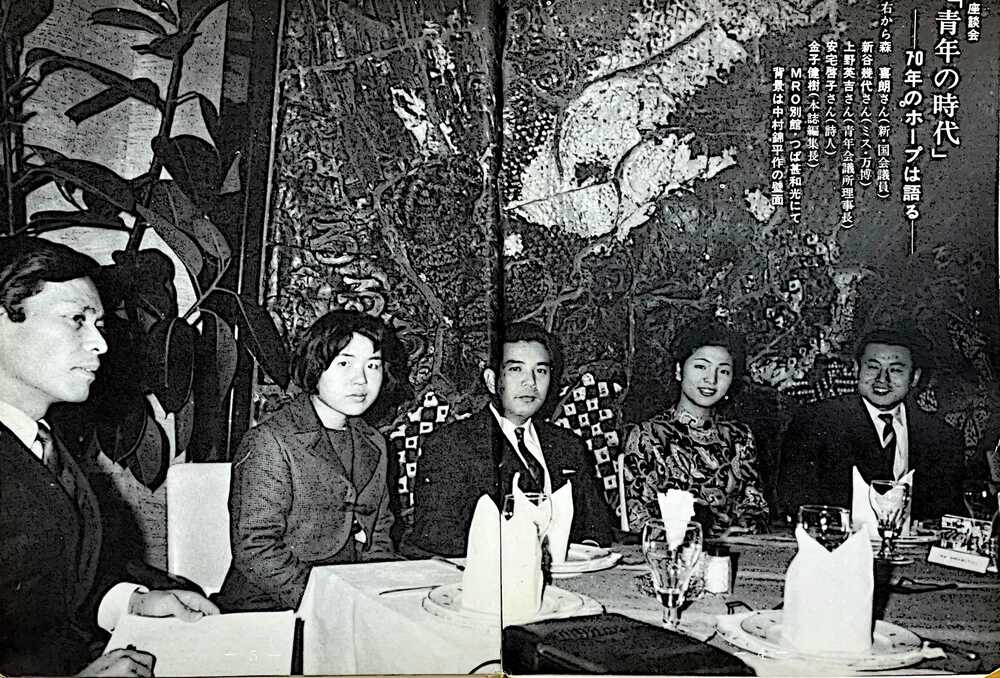

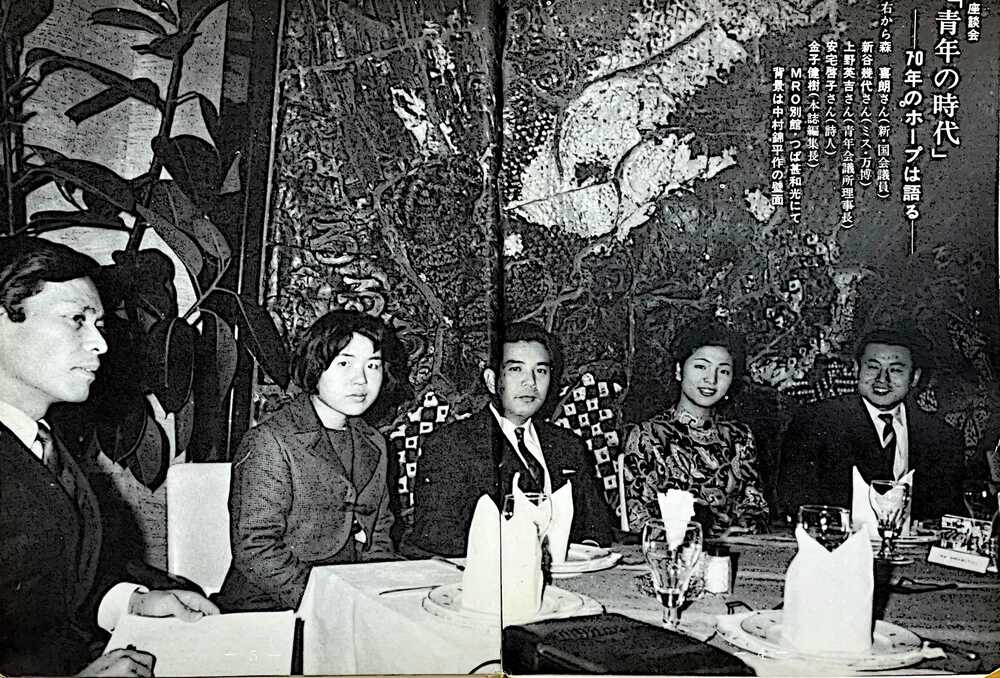

この座談会シリーズ。かなり出席者が時代を司っていたというか、この2022年でもご活躍のお名前がありました。

※年齢は発刊当時の年齢です

2020年東京オリンピックのときにもお目にかかった森喜朗さん。このときは32歳。面影が残っていて「70年のホープ」というご紹介がまたしびれます。

どのような内容の座談会の内容はタイトルだけを抜粋すると「新しい選挙について」「世界の広場と青年の役割」「親と子 そして断絶について」「郷土について」なのですがこの最後の「郷土について」という内容がかなり面白い。

下記森氏と安宅さんの会話の抜粋。

森:石川県や金沢の良いところは捨てちゃいけないと思いますよ。山紫水明っていうか、美しい自然環境なんかは。ただね、若い人がいわば人的資本がもっと帰って地元で働くように望みたいですね。よく就職の相談なんかうけて、うんですよ。なぜ帰らないんだって。すると金沢へいってもダメなんだというが、だったら受け入れてくれるような金沢にすればいいんだと・・。

安宅:私なんか、やっぱり金沢は反応が遅いし、ジェスチャーが少ないって感じますね。アップの表現に乏しいんですね。それと権威には敏感ですが、いい仕事しても必ずしも受け入れてもらえない。

〜中略〜

森:たしかに北陸人には暗いイメージがありますね。だけど、ここの人間までその暗さにロマンチックにひたっていちゃいけないんで、**もっと明るくする必要がありますよ。**厳しい自然に耐えて、粘り強いのは良いが・・。それに、誰か伸びようとすると足を引っ張るのも良くないね。

安宅:そうそう。それで私達は「足引きのまち」っていってるんですよ。じっと住んでいる人には、とっても良い街なんだけど、なにか積極的にやろうとする人には、とっても住みにくいんですね。だから私達も東京へ出てこないかと誘われるけど・・私は逆に、ここでやろうと心をきめています。

めちゃくちゃ良いこと言っていた。50年も前と現在と何も変わっていないということもよくわかった笑 「権威には敏感ですが、いい仕事しても必ずしも受け入れてもらえない。」ああ。なんとなくそれはあるなぁとか「足引きのまち」という言葉がやはり結構ぐさっと刺さるものだなと。

金沢は北陸新幹線の開業が大きな転機となり、観光の盛り上がりによって外とのコミュニケーションがとても大事になり、結果として「脱足引きのまち」となればいいと思ってはいます。と2022年の目線で書いても妙に自分自身への言い訳に聞こえて来て、また50年後に同じように誰かが「足引きのまち」のことを言っていそうな気がします笑

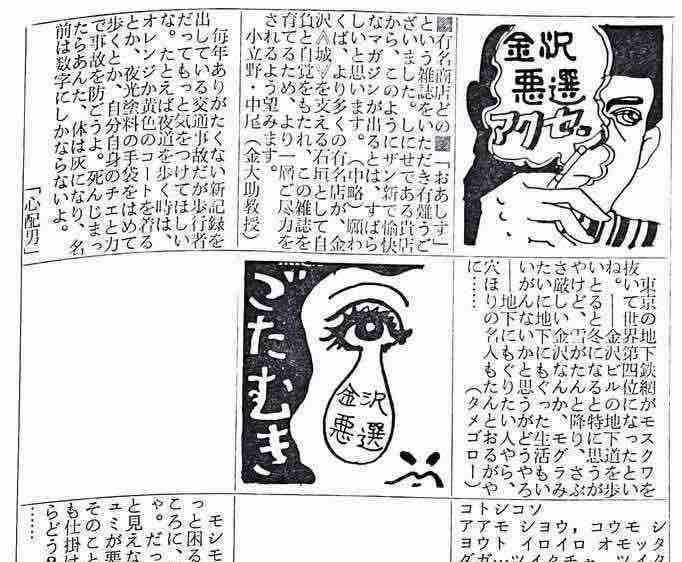

何だこの企画は!と気になった方もいるかと思います笑 そもそもこの「ゴタムキ」というのは金沢の方言「ごたむく」から来ていて、その意味は「ごねる」とか「理屈を言う」というような意味で「ごたをむく人」=「ゴタムキ」ということです笑 説明が必要笑 そしてこの「ゴタムキ」という企画の内容です。このマガジンで多少書けないような内容がありましたので省略しておきます笑

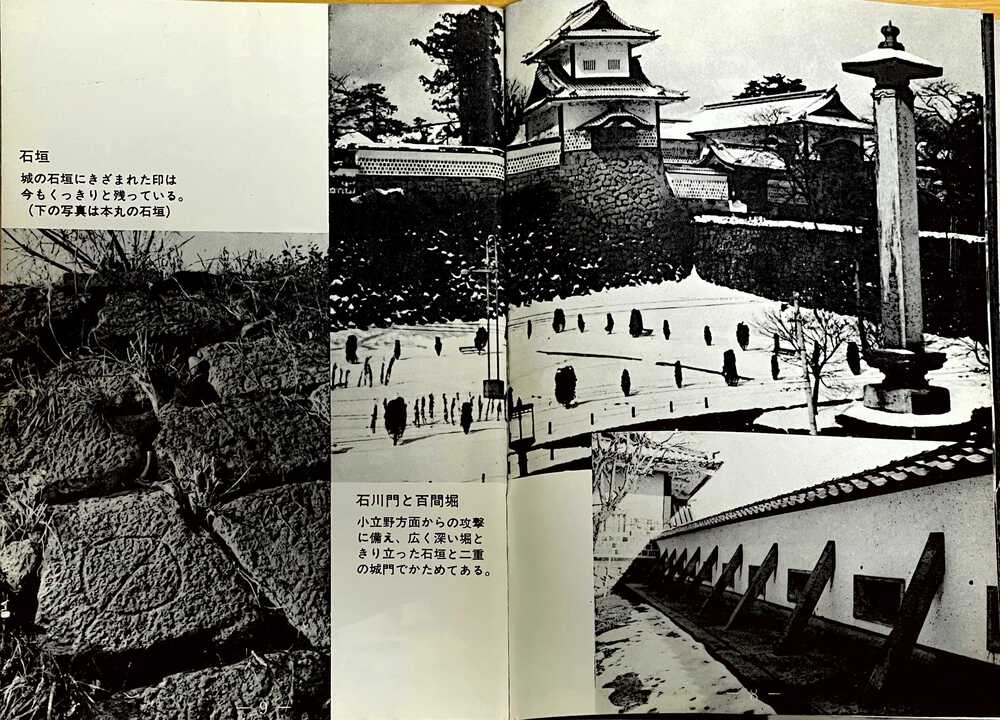

有名商店どの:「おあしす」という雑誌をいただいきありがとうございました。しにせである貴店から、このようにザン新で愉快なマガジンが出るとは、すばらしいと思います。(中略)願わくば、より多くの有名店が、金沢”城”を支える石垣として自負と自覚をもたれ、この雑誌を育てるため、より一層のご尽力をされるよう望みます。

いまいち言っている意味がわからないのがこのゴタムキ、金沢悪選コーナーです。この時代を知っている人には意味がわかるのか?教えて下さいm(__)m

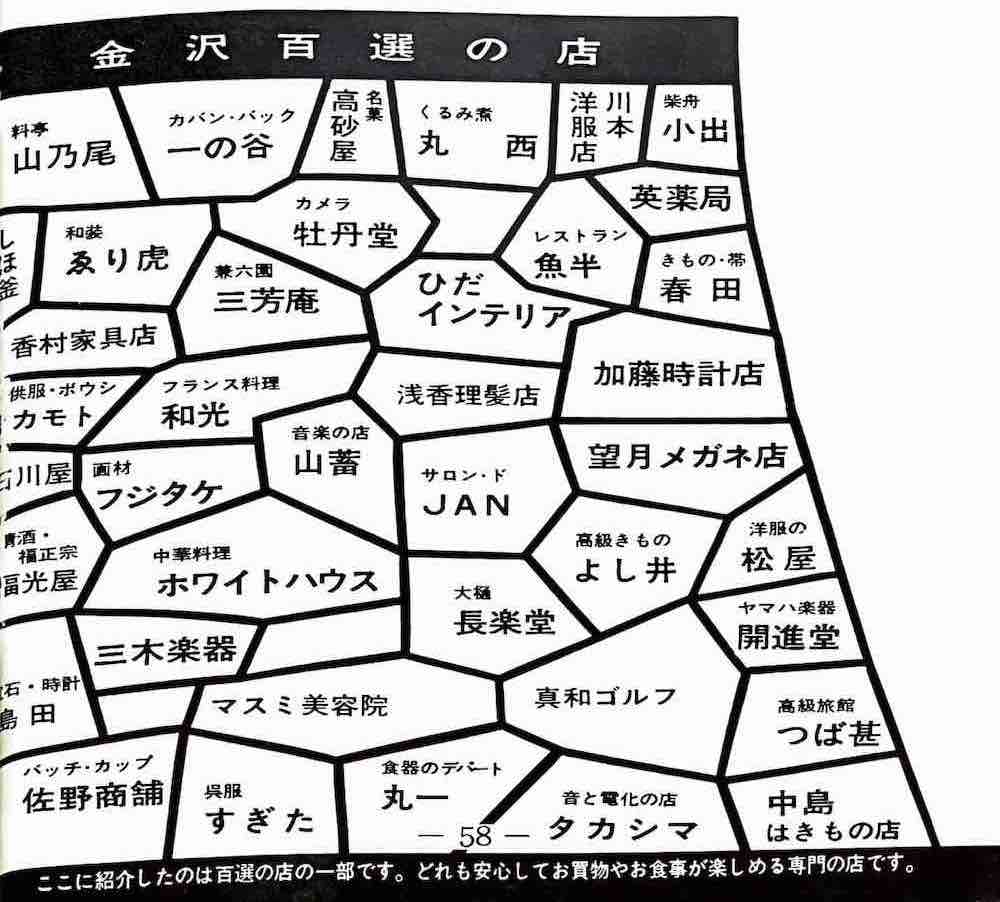

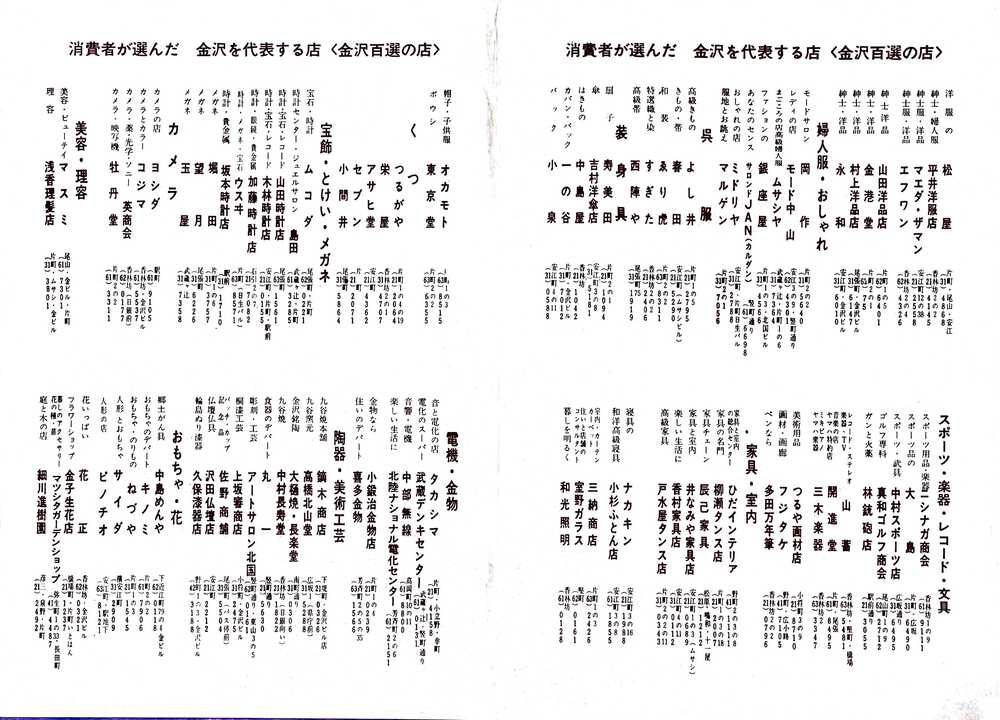

おあしすで必ず掲載されているのがこの「金沢百選の店」というのは老舗店宣伝コーナです。

まず、このおあしすの発行者は「金沢百選会」となってて、この「北陸金沢百選会」に加盟する老舗店が掲載されるという流れです。広告費などもこのあたりからの頂いていたはずで「月刊おあしす」の運営に直結する本丸の企画なのです。

この「金沢百選の店」が本丸の企画であるということがわかるようにこのように書かれています。

私たちは

城の石垣です

どの石も

金沢を支える大切な石だという

誇りと自信と責任を

持っています

2022年の今もなお営業しているお店もたくさん掲載されている事がわかります。気合を入れてOCRを使わずに全店を書き出ししました!住所などは省きました。

つば甚, 北間楼, 金茶寮, 東山ホテル 金閣, 山乃尾, 金城樓(鷹の羽)

しゃぶしゃぶ 流しそうめん 石亭, 和食の殿堂 宗広屋, 割烹 久善, 味自慢 狸茶屋, 割烹 しほ釜・ちゃ釜, 割烹 おがわ, 金沢の風味 ごりや, すきやき ト一亭, 洋食の殿堂 仙宝閣, 本格レストラン料理 つば甚和光, 洋食のしにせ 魚半, すきやき スエヒロ, チャイニーズレストラン ホワイトハウス, 中華料理 百楽, 純北京料理 東海楼, 和風食事 志子はん

※石亭のサブタイトルが「しゃぶしゃぶ 流しそうめん」

※この頃はまだすき焼きの名店「すきやき ト一亭」が営業中

※えっ?チャイニーズレストランホワイトハウス?

いでゆと江戸村と 白雲楼, 金沢の玄関 都ホテル, ビジネスと憩い セントラルH, 犀川の宿 珀水ホテル

喫茶の名門 ぼたん, 金沢のオアシス えんぜる, あなたの憩い ティーランド, 女王の部屋 レイナ, 画廊喫茶 ばるばら, 喫茶 ラテン小唄, 喫茶・洋酒 橋, 水森亜土のマンガがすてき 亜土, 喫茶 バンビ・越路, 喫茶 異邦人 輪転木馬, 洋酒 シャンゼリーゼ, 洋酒 エスカルゴ, 洋酒 金沢サントリークラブ, 洋酒 ロートレック

※ 「女王の部屋 レイナ」ってどんな店?

※ 「喫茶 異邦人 輪転木馬」って情報多すぎのお店だ

長生殿・千歳 森八, 柴舟 小出, 加賀まさ 坂尾甘露堂, 越上りもなか 浦田甘陽堂, 名物兼六園 高砂屋, 生菓子・万頭 越山甘清堂, 銘菓 御朱印, フランス洋菓子 風月堂, 洋菓子・グリル 不二家, ハイセンス洋菓子 ジャーマン・ベーカリー, くるみ煮 丸西, ふぐの粕漬 泉屋, 加賀の味 近岡屋, 大名ようかん 石川屋

福正宗の 福光屋, 北陸銘酒 日栄, 加賀の酒 百万石, 宇治茶 林屋, 薬なら 石黒ファーマシー, 混元丹の 中屋, 家伝漢方の店 英薬局

高級注文服 上木洋服店, 高級注文服 大西洋服店, 高級注文服 川本洋服店, 洋服の 松屋, 紳士・婦人服 平井洋服店, 紳士服・洋品 マエダ・ザマン, 神士服・洋品 工フワン, 紳士洋品 山田洋品店, 紳士・洋品 金港堂, 紳士・洋品 村上洋品店, 紳士・洋品 永和

モードサロン 岡作, レディの店モード 中山, まごころの店高級婦人服 ムサシヤ, ファッションの 銀座屋, あなたのセンスサロンド JAN(カルダン), おしゃれの店 ミドリヤ, 服地とお跳え マルゲン

※JAN(カルダン)の表記の意味がJAN&カルダンなのか、JANだけどカルダンなのかわからなかった。

※お跳え=おはえ

高級きもの よし井, きもの・帯 春田, 和装 ゑり虎, 特選織と染 すぎた, 高級帯 西陣や

扇子 寿美田, 傘 吉村洋傘店, はきもの 中島屋, カバン・バック ーの谷, パック 小泉

スポーツ用品・楽器 ニシナガ商会, スポーツ品の 大島, スポーツ武具 中村スポーツ店, ゴルフ専科 真和ゴルフ, ガンと火薬 林銃砲店, レコードステレオ楽器TV 山蓄, 音楽の店ヤマハ特売店 開進堂, ミキピアノ ヤマハ楽器 三木楽器, 美術用品 つるや画材店, 画材・画廊 フジタケ, ペンなら 多田万年筆

※「ガンと火薬 林銃砲店」って?何を販売してたんだろう。

家具と室内の総合センター ひだインテリア, 家具の名門 柳瀬タンス店, 家具のチェーン 辰巳家具, 家具と室内 井なみや家具店, 楽しい生活に 香村家具店, 高級家具 戸水屋タンス店, 家具の ナカキン, 和洋高級寝具 小杉ふとん店, 室内・カーテン カーペット 山納商店, 住まいと店舗のコンサルタント 室野ガラス, 暮らしを明るく 和光照明, 帽子・子供服 オカモト, ボウシ 東京堂

つるがや, 栄屋, アサヒ堂, セブン, 小間井

宝石・時計 ムコダ, 時計センター・ジュエルサロン 島田, 時計・宝石・レコード 山田時計店, 時計・宝石・レコード 木林時計店, 時計・眼鏡・貴金属 加藤時計店, 時計・メガネ・宝石 ウスヰ, 時計・貴金属 坂本時計店, メガネ 堀田, メガネ 望月, メガネ 玉屋

カメラの店 ヨシダ, カメラとカラー コジマ, カメラ・薬・光学・ソニー 英商会, カメラ・映写機 牡丹堂

美容・ビューティー マスミ, 理容 浅香理髪店

音と電化の店 タカシマ, 電化のスーパー 武蔵デンキセンター, 音響・電機 中部無線, 楽しい生活に 北陸ナショナル電化センター, 金物なら 小鍛冶屋金物店, 住まいのデパート 喜多金物

九谷焼本舗 鏑木商店, 九谷窯元 高橋北山堂, 金沢銘陶 大樋焼・長楽堂, 九谷焼 中村長寿堂, 食器のデパート 丸一, 彫刻・工芸 アートサロン北国, 桐漆工 上坂審商店, バッチ・カップ 記念品 佐野商舗, 仏壇仏具 沢田仏壇店, 輪島ぬり漆器 久保田漆器店

郷土がん具 中島めんや, おもちゃのデパート キノミ, おもちゃ・のりもの ねづや, 人形とおもちゃ サイダ, 人形の店 ピノチオ, 花いっぱい 花正, フラワーショップ 金子生花店, 暮らしのアクセサリー 花の種・苗 マツシタガーデンショップ, 庭と木の店 細川進樹園

皆さん気づかないと思いますが意味不明のお店がありました。

チャイニーズ

レストラン

ホワイトハウス

これはこの矛盾した世界を表しているようで感銘を受けました。

※こんなオチでごめんなさい

さて今回の企画「「月刊おあしす」金沢愛が詰まったタウン情報誌を紹介!50年以上も前の生きた金沢の情報に出会う。おあしすNo.3 編」はいかがだったでしょうか。

相当気合を入れて一日がかりで書きましたが「月刊おあしす」の魅力が伝わったでしょうか。今回はおよそ50年も前1970年(昭和45年)2月No3を紹介したのですがどのように感じましたか?

印象深かったのは若かりし日の森喜朗さんたちの座談会のお話でした。

金沢はマーケティング理論もなかなか通用しないわずか40万人の田舎の一つ。どこの田舎もやはり上記のように同じような感覚なのではないかと思うのだ。しかも、この上記の話は50年も前の座談会の中の話。北陸新幹線が金沢まで開通してもやはり50年前と変わらぬ肌感覚だしこの先50年後も変わらない、人類とはこういうものなんだろうと思ったのだ。

では都会は違うのかと思ったが、都会は都会で「生きた馬の目を抜く」と言われるように、それぞれの場所にはそれぞれの問題があるのだ。

だからこそ楽しいことができる場所で楽しいことをする。

50年前の「おあしす」を読みながら今と変わらない世の中を感じた。今後も「おあしす」を初め金沢の空気を描いてきた多くのタウン情報誌を紹介していきたいと思う。

最後までご覧いただきありがとうございました。

近江町 この町は尾山八町の一つであり、佐久間盛政の時代に設けられた町名であるという。 伝承によれば、かつて近江国(現在の滋賀県)の人々がこの地に移り住み、初めて家屋を建てたため、「近江町」と名付けられたとされる。 また、『金城深秘録』には、…

広岡町 元禄9年(1696年)の地子町の肝煎裁許状には、「折違町廣岡町」と記されており、『国事昌披問答』にも「廣岡町」「図書町」「古道町」と並んで載せられている。 考えるに、『年代摘要』によると、享保12年(1727年)6月、北廣岡村・長田…

広岡梨畑 廣岡村の土地は、以前は水田ばかりで、畑地はほとんどなかった。しかし、天保の末頃(1830年代後半)から田を潰して梨畑にするようになった。すると土地に適していたのか、梨の品質が良く、特に美味しく育つと評判になった。そのため次第に競う…

広岡五香湯 この薬は、産前産後の薬として「五香湯」と称され、非常に有名である。その製造を行う者は「廣岡五香屋」と呼ばれ、北廣岡村に本家と分家があり、毎月1日から15日までは本家で調合し、16日から月末までは分家で調合していた。この薬の製法は…

『前田創業記』には次のように記されている。 天正十二年(1584年)九月六日、佐々成政が兵を率いて富山城を出陣。九月十一日、能登の吾妻野に進軍し、末森城を急襲しようとした。成政は天神山に陣を敷き、甜屋町に放火した。その日の午後、末森城から飛…

御茶水番人居跡(広岡) 旧い伝承によると、かつてこの地には冷泉が湧き出ており、「御膳水(ごぜんすい)」として藩侯(藩主)が召し上がるための井戸であったという。当時は特に厳重に管理され、井戸のそばには「御茶水番人」として二人の番人の住居があり…

広岡御茶水 この水は、北広岡の村の脇にある放生寺の跡地の近く、小路の往来の脇にある。 『独尾記』によると、寛正3年(1462年)の記録に「石川郡広岡千容院という寺に水があり、『御菩薩池』と呼ばれている」と記されている。おそらく広岡にある御茶…

広岡三郎利成伝 『卑分脈大系図』によれば、林六郎光明の弟である豊田五郎光成の子に弘岡三郎利成がいる。その子として弘岡小三郎利光の名も記されている。また、『阪京軒季日録』の寛正六年(1465年)八月の条に、廣岡九郎という人物が見える。彼も三郎…

広岡村 郷庄分村名帳によると、石川郡戸板郷には南廣岡村・北廣岡村・長田村などがあり、これらの地域を総称して「廣岡」と呼んでいた。 『金澤事必』によれば、ある説として、平岡野の住民たちが豊田郷内に田畑を開拓し、そこへ家を移して村を作った。これ…

帰山助右衛門旧邸『金澤古蹟志』巻8 城外新堂形辺をOCR・画像認識・AIを駆使し現代語、そして英文として令和の現代でも読めるように編集しています。読みにくい箇所など誤認識している箇所もあると思いますがご指摘いただければ修正いたします。編集部…